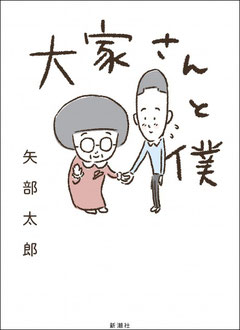

お笑いコンビ・カラテカの矢部太郎さんによる、ひとつ屋根の下に住む大家さん(88歳の上品なお婆さま)との日常を描いた漫画です。評判どおりのホッコリとしたテーストで、矢部さんの温かい人間性が伝わってきますし、これからの超高齢社会において、高齢者と若者がこのような関わりやつながりを持てたら幸せだなと思わせられます。想像もできないほど生きてきた時代が違い、だからこそお互いのことを知ろうとして、ときにはボタンの掛け違いはあっても、肩の力を抜いて素直に理解し合える。自分が生きてきた道を懐かしく振り返り、自分がこれから辿るであろう道を見つめる。同世代や同質の人間関係の中で閉じこもりがちな最近の社会において、大家さんと僕のような、一緒にいるだけで教え合える関係が増えていくと良いなと思います。

短編が連なる形で掲載されていて、読み始めると一気に最後まで読めてしまいます。お父さまが絵本作家ということもあってか、矢部さんの絵心も相当なもので、無駄な線がなく、かつ余白を残した文体ならぬ絵体です。この漫画が売れたのは、テレビの影響も大きいのですが、矢部さんが大家さんと本当に関わったからこそのエピソードが描かれているからではないでしょうか。長い時間を共に過ごしたからこそ見えてくる、些細な気持ちや言動が漫画中に溢れていて、全く作り話感がないのです。ネタにもならないネタ、それこそが生きていく日常なのかもしれません。その中でも稀にドキッと思わせられるエッジの利いたひとコマもあります。

矢部さんは高齢者が転ぶと大たい骨を骨折しやすいとか、どれぐらいの確率で寝たきりになってしまいやすいかなど、介護について詳しいことを知っているわけではないはずです。それでいて高齢者が生きることの核心を突いてきつつ、思い切って生きられることの素晴らしさに展開し、自分自身に重ねながらも若者を励ましています。

矢部さんのような形で表現できなかったとしても、介護にたずさわる人たちも何らかの形で生きることの素晴らしさを教えられているのだと思います。人が生まれ、成長し、衰えて、老いて、死ぬ。このサイクルは不変であり、誰しもが避けては通れません。誰にとっても、いつか来た道、いつか行く道なのです。自分の子どもが生まれると、自分がいつまでも若くない存在であることを教えられ、お年寄りと関わると、自分がいつかは衰えて死ぬ存在であることを知らされます。介護の仕事をしている人たちが、他の仕事に就いている人たちよりも、日常を楽しんで奔放に(大家さんは「スレる」という表現を使っていました)生きているのはそういう理由なのでしょうね。