ずいぶん前に買って積読にしていたのですが、読み始めると、最後まで一気に読み終えてしまいました。笑いあり、涙ありという常套句ではなく、この本の場合は正真正銘の笑いあり涙あり。統合失調症は誰もがなり得る病気であるとは知りつつも、こうしてひとりの芸人の身に起こった物語として読むと、さらに身近に感じるどころか、まるで自分のことのように思えるから不思議です。身体を張って笑いを取るだけが芸人ではなく、人生を張って伝えたいことがある者こそが本物の芸人になれるのではないでしょうか。松本ハウスの壮絶な意気込みがひしひしと伝わってくる作品になっています。

ハウス加賀谷こと加賀谷潤は、大企業で働く父と躾に厳しい母という家庭に生まれ育ちました。母の顔色をうかがって、期待されていることを先回りしてやってしまうような少年であったといいます。小さい頃は友だちと大いに遊び、よくある光景として、小学校の3年生になると塾に通い始めました。そこでの強烈な競争に疲れ、ノートの次のページを使うことができなくなり、同じページが真っ黒になるまで重ね書きをしてしまうようになりました。こんなエピソードからうかがえるのは、彼がごくごく普通の子どもであったということ。

そんな彼に異変が生じたのは、中学校に入ってから、自分の身体が臭いという思いにとらわれるようになり、「かがやちん、臭いよ」「なんだよ、このにおい、くっせー」などという声が後ろの席のクラスメイトから聞こえてくるようになったことが初めでした。いわゆる統合失調症の症状のひとつである幻聴ですが、この頃の彼には実際にそれらの声が聞こえていたのです。背後から声が聞こえないように、教室の壁に背中をつけて行動していた、また脇の皮膚を手術して剥がした、というエピソードには身が震えるようです。

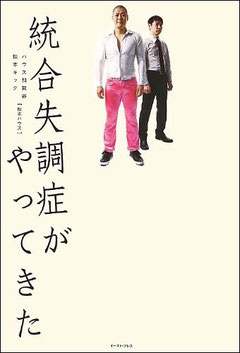

グループホームに入って治療をしたりしつつ、芸人の道を志した加賀谷潤は、ハウス加賀谷という芸名で松本キックと「松本ハウス」というコンビを組み、「進め!電波少年インターナショナル」や「タモリのボキャブラ天国」などに出演して活躍することになりました。仕事は多忙を極め、大量に薬を服用して臨むこともあったり、次第に思うように動かなくなる身体や時間感覚に悩まされるようになりました。気がつくと、相方の松本キックに四六時中監視され、スナイパーに隣のビルから狙われているという幻覚にも憑りつかれることに。もう外の世界に反応できなくなるところまで症状が進んだ1999年末、松本ハウスは結成から8年にしてテレビから姿を消したのでした。

そこから先の10年にわたる加賀谷潤の闘病記は、よくここまで書けたものだと思います。精神病院に入院し、保護室に入れられたり、抗精神病薬をお尻から打たれたり、社会復帰を目指してアルバイトをしたり。面白おかしく書いてくれていますが、その当時の本人はいたって本気であり、それがまた面白おかしくもあるのですから芸人とは因果な商売ですね。この本を通じて描かれているのは、加賀谷潤というひとりの人間を温かく見守る母や友人に支えられ、あきらめることなく自身のお笑い芸人に対するあこがれと情熱を貫きつづけ、社会復帰することができた感謝の気持ちです。加賀谷潤はようやく2009年10月に松本ハウスを再結成し、ハウス加賀谷として舞台に立つことができるまで回復したのでした。